こんにちは、センド広報の肥山です。

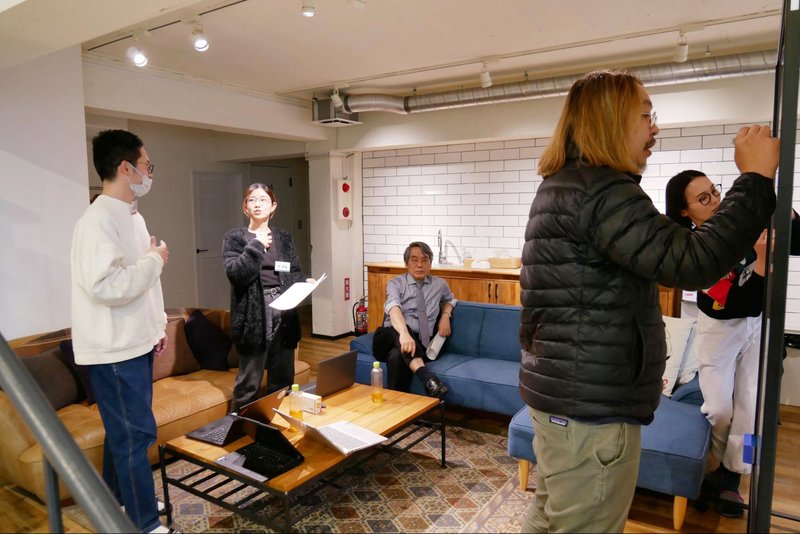

弊社では、会社の成長に向けた知識習得の一環として、様々な勉強会を開催しています。その一環として、先日福岡本社オフィスにて、九州大学ビジネススクールで長年ご活躍の永田先生をお迎えし、「知識マネジメント」に関する講義を行いました!

知識マネジメントとは?

知識マネジメントとは、個人が持つ知識やノウハウを組織全体で共有し、生産性の向上や新規事業の開発につなげる経営手法です。

講師のご紹介

講師にお迎えしたのは、永田先生です。

永田先生は、早稲田大学大学院を修了後、文部科学省や北陸先端科学技術大学院大学を経て、現在は九州大学ビジネススクールにて、イノベーションマネジメントおよび知識マネジメントを担当されています。

ここからは、講義を受講された一部メンバーにインタビューしましたので、その内容をお届けいたします!

インタビューしたメンバーはこちらです。

Q.講義内容はどんな内容でしたか?

廣田

講義は2日間にわたり、永田先生のご講義を拝聴して学びを深める時間と、ワークショップ形式で講義内容を自社にどのように取り入れるかを実践する時間が設けられていました。

基礎知識から他社事例、ケーススタディに至るまで幅広く学ぶことができ、さらにチームでのディスカッションや発表を通じて、他のメンバーの意見から多くの気づきを得ることができました。

Q.今回の講座で、特に印象に残ったポイントや実践したいと感じた考え方は何ですか?

堤

「形式知は必ずしも活用される必要はない」というお話が特に印象に残りました。

私はコーポレートグループで社内ポータルの運営を担当していますが、正直にいうと「これは誰に向けた情報なのだろう?」と感じることがあります。しかし、先生から「形式知は思いがけないタイミングで必要となることがありますよ」という言葉をいただいたことで、自分の活動の意義を見出すことができ、小さな引っかかりが解消されました。

花野

ナレッジマネジメントの内容でなく恐縮なのですが、最後に「ビジョンの統一が大切」という言葉がとても印象に残りました。なるほどなと思いました。いくらナレッジマネジメントの理論や手法を学んだところで、組織全体のビジョンが揃っていなければ、知識の方向性も統一されず、活用も進まないだろうし、定着もしない。つまり、ナレッジマネジメントは、まずは統一されたビジョンという土台の上に成り立つものだと改めて感じました。

Q.講座で学んだ内容を、どのように日々の業務やプロジェクトに活かしていきたいですか?

肥山

それでは、管理部門である堤さんからお願いします。

堤

講義で「場」の重要性について学びました。会話が生まれるオフィス環境づくりを、総務としてさらに推進していきたいと考えています。

例えば、喫煙される方は喫煙所で情報交換が活発に行われていて、それについての論文もあるというくらいですので、喫煙しないメンバーにもそのような場を作る方法を考えてみたいです。弊社は、息抜きのために福利厚生でお菓子や飲み物が配置されていますが、実はちょっとしたアイデアや工夫で集まりやすくなったり、会話が生まれるのでないかな、とぼんやり描いています。

実際に花野さんは喫煙者ですが、喫煙所での会話はどのような会話をされていますか?

花野

そうですね。もちろん業務に関する話をすることもありますね。雑談ベースで相談しやすいですし、会話をきっかけにアイデアが生まれたりもします。

自分は、エンジニアなのでパソコン画面と向き合って集中していることが多いので、喫煙所での会話の方が多いかもしれません(笑)

肥山

そのまま、花野さんは業務にどう活かしていきたいかお聞きしてもいいですか?

花野

もともとは、今開発中のSaaS型プロダクトの販促改善のヒントを得ることを目的として受講しました。

その目的に対して、今回学んだ理論や手法の具体的な使いどころは、今後さらに模索していく必要がありますが、ケーススタディとして取り上げられたある企業の事例が非常に参考になりました。

その企業では、メーカーと小売店をつなぐビジネスモデルを展開しています。このモデルは誰もが思いつくアイデアで、技術があれば同様のシステムを構築できるという課題を抱えていました。しかし、その企業は顧客のもとへ足繁く通い、競合他社にはない深い顧客理解を実現することで、その課題を解決しました。結局のところ、最良の答えはユーザー自身が持っているため、ユーザーとの対話を重ねることが最も重要だと改めて実感しました。これは決して忘れてはならないなと思いました。

肥山

ありがとうございます!

事業側でメディアグループのディレクターである廣田さんはいかがでしょうか?

廣田

メディアグループでは、これまでナレッジや情報をテキスト化してきましたが、情報が一箇所にまとまっていないため、必要な情報にすぐ辿り着けないケースがありました。格納先を1箇所にしたり、その他ナレッジを蓄積するやり方を皆で振り返る時間を設けることが出来ていませんでした。

今後は、全員で定期的に情報の整理と振り返りを行い、ナレッジマネジメントや体系化をより良いかたちで進めていければと思っています。

肥山

なるほど。情報が分散していると探すだけで時間もかかってしまいますし、振り返りも定期的に行うと効果がありそうですね。

Q.知識マネジメントを活用することで、理想の組織のかたちやどのような変化や効果を期待しますか?

堤

グループ間の情報共有がスムーズになる環境を整えることで、連結化が進むのではないかと感じました。情報共有は業務スピードが上がる一面だけでなく、イノベーションを生み出すことにもより着目していくような変化が起こると良いなと思います。

廣田

ナレッジにアクセス出来るようになり業務のスピードアップ、業務の質がより上がる効果を期待しています!

花野

二人の意見に同意です。まずは部門内で活用できることにより、その部門のスピードと質が上がることが期待できます。そして、その効果が部門間に広がることでイノベーションが生まれます。

そのイノベーションこそがセンドのブランド力となり競争優位性が生まれるのだと思います。ナレッジマネジメントを活用して独自の資源を強化し続けることがセンドのビジョン達成に一役買うんだろうなという匂いがしました。

最後に

インタビューにご協力いただいた、メンバーの皆さんありがとうございました!

私自身、今回の講義を通じて、知識を共有しあうことの大切さと、その実践が組織全体の成長につながるという実感を得ました。

今後も、学んだ内容を活かして、会社全体の「学ぶ意識」と「自己成長への姿勢」をさらに高める取り組みを進めていきます!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

センド 広報 / PRチーム