ご無沙汰しております。シンジです。

BLOG更新の納期遅れを編集担当のTUBOさんにいつ怒られるのかビクビクしながら、曇天の土曜日(22年2月25日現在)にBLOGを書いてます。

さて、漁師になる為に1年間福岡に単身赴任をしておりますが、今回はSENDo Fishing Clubの課外活動について紹介したいと思います。

過去のSENDo Fishing Clubの活動については以下から確認下さい!

Vol.1

https://www.sen-do.co.jp/blog/277/

Vol.2

https://www.sen-do.co.jp/blog/547/

なぜ課外活動?

そもそも何故釣り部が課外活動を行ったかを説明しますね。

SENDoでは会社の「VISION」「MISSION」「VALUE」を以下のように定義しています。

ポイントを抜き出すと

まず自分たちが楽しみ、WEBのチカラを最大限に活用し、地域を盛り上げる(知ってもらう)。

ココに「釣り部」のフィルターをかけた活動が出来ないか。

非公式な釣り部ですが、課外活動をするならば会社のVISION、MISSION、VALUEと通底している方が良い!

そんな思いからtuboさんと、「課題先進地」と呼ばれる長崎県の対馬市へ行く事になりました。

なお、勝手に場所を決めて向かった分けではなく、

- 対馬市

- 一般社団法人対馬里山繫営塾

- 株式会社HonPro

の3団体が連携して主催したワーケーションファムトリップに参加した形です。

なぜ対馬は「課題先進地」なのか。

「課題先進地」とは、将来的に日本が直面するであろう課題

※日本は課題先進国と呼ばれています。

が山積みされている地域の事を指していて、すでに日本の特定の地域で発生しており

「これをどのように解決していくか?」

が、世界的にも注目されています。

対馬が抱える課題を一部抜粋すると

- 人口減少過疎化

- 高齢化

- 耕作放棄地

- 木材価格低迷による林業の衰退

- 廃校、空き家が多数

- 伝統文化の担い手不足

- 海洋環境変化に伴う漁獲高の減少

- 海洋ゴミの漂着

と様々。

釣り部という事で、今回は海洋関連の課題にフォーカスする形で紹介出来ればと思います。

対馬の海洋関連の課題について

ココからは対馬における

- 海洋環境変化に伴う漁獲高の減少の実態

- 海洋ゴミの漂着の実態

について、それぞれ説明します。

・海洋環境変化に伴う漁獲高の減少の実態

釣り好き、魚好きな人からすれば、対馬は最高の釣りスポット!

のはずですが近年は温暖化の影響を受け状況が変わりつつあります。

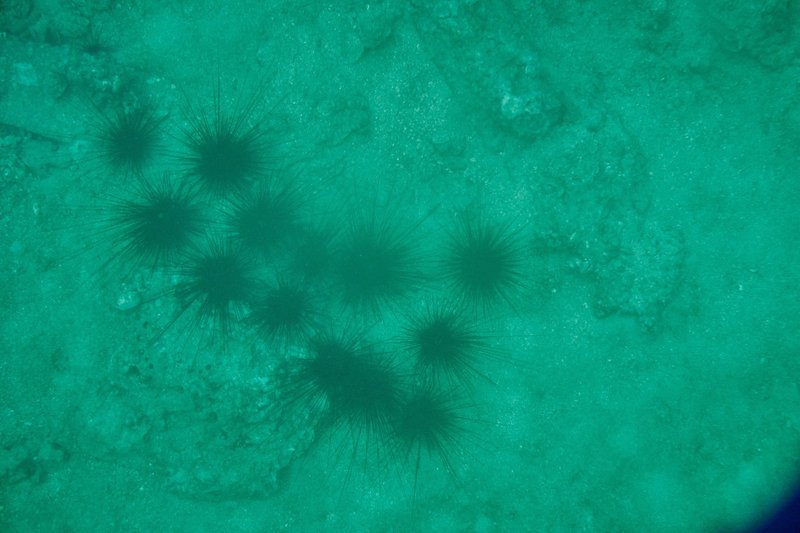

その要因の1つとして、ガンガゼウニや本来対馬にはいなかったイスズミと呼ばれる食害魚が温暖化の影響で現れた事です。

彼らは海の生き物を育む「藻場」を大群で食べつくす事で「磯焼け」を引き起こしており、結果として海藻がなくなり、魚がいなくなる事態となっています。

実際にどんな状況なのかを丸徳水産さんが主催されている「海遊記」ツアーに参加し、その実態を見てきました。

漁師の方々はガンガゼウニとイスズミの駆除/捕獲を行っており、地道に藻場復活への活動を行っていました。

イスズミは臭みも強く可食部も少ない為に捨てられるだけの魚でしたが、「そう介プロジェクト」と呼ばれる活動によって食用へと転換する事に成功し、イスズミを使用した「そう介メンチカツ」は日比谷で行われるFISH-1グランプリで受賞する程になったそうです。

また鯖やマグロも養殖する事で食害魚から守ることに成功しています。

普段食卓に並ぶ魚が、いかに漁師の方々の知恵と努力の賜物なのかを肌身で実感する事が出来ました。

ちなみに、この海遊記で衝撃的だったのがこの光景です。

↓

分かりますか?

↓

台風と波の影響で沖堤防がずれているのです。

自然の力の凄さと同時に怖さを改めて考えるきっかけとなりました。

・海洋ゴミの漂着の実態

続いて海洋ゴミの実態を調べるためにカヤックで無人島に向かいました。

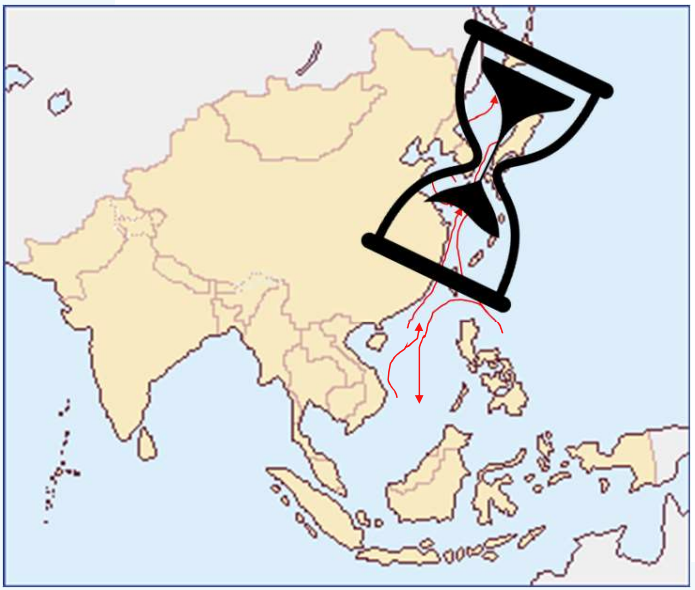

国境離島である対馬は、対馬海流と日本海流がぶつかる場所に位置しており、日本一海洋ゴミが流れ着く場所とも言われています。

海洋ゴミの大半は海外のものであり、その7割がプラスチック製品のゴミだそうです。

対馬で自然分解されないプラゴミ放置が続く。

↓

やがてマイクロプラスチックと呼ばれるゴミとなる。

↓

堆積すると海に流れ込む。

↓

潮の流れにのって日本海沿岸に辿り着き影響が拡がる。

またマイクロプラスチックゴミを動物が誤って食べてしまうと死んでしまう恐れもあるそうです。

つまり対馬で回収を行わないと、やがて国家レベルの問題になるという事です。

対馬ゴミ情報センターによると、2021年のゴミ漂着量は2,700トンで回収量は7600キロだそうです。

1トン=1000キロ

なので、年間で回収出来る量は漂着量の1%以下という事が分かります。

限りある人員と予算では限界があるのも事実です。

また対馬特有の複雑な地形条件で、海岸へのアプローチやゴミ撤去作業自体が容易ではなく困難を極めているそうです。

対馬では海洋ゴミ授業の開催や、僕らが参加したカヤック体験を交えたワークショップで実態を知ってもらう事から始めているそうです。

おわりに。

対馬では起きている課題に対し、地元の方々や外の企業が協力しSDGsの観点で取り組まれている事が多いのが印象的でした。

※例えば食害魚であるイスズミをフードロスにせず食用に転換して経済を回すなど。

今回のSENDo Fishing Clubの課外活動で得た内容は

SENDoの「VISION」「MISSION」「VALUE」に習い

楽しみながら得た経験を

ブログという形で読んで頂いている方々に届け

まずは対馬の実態を知ってもらう。

という形で伝えることにしました。

今、対馬で起きている事が少しでも伝わり、興味を持ってくれる人が増えれば良いなと思います。

まずはプラゴミを極力減らすなど身の回りで出来る事から始められればと思った2泊3日の課外活動でした!

わたしの漁師を目指した1年の単身赴任も23年3月末で終わりを迎えます。

4月からは1人前の漁師として再び東京で活動しようと思いますので、次回更新予定の

「SENDo Fishing Club Vol.4 遠征編」を最後に一旦「釣り部」絡みの記事はお休みしようと思います!